名古屋大学大学院国際開発研究科 特任助教

オリフィレンコ アラ

「Asia-Pacific Seminar on Climate Change and Energy Transition」:クチンからの報告

2025年10月2日、「Asia-Pacific Seminar on Climate Change and Energy Transition: Reflections from Malaysia, Australia and Japan」(気候変動とエネルギー転換に関するアジア太平洋の視点:マレーシア、オーストラリア、日本からの考察」)と題した国際セミナーが、マレーシア・サラワク州クチン市のDayak Cultural Foundationにて開催されました。

本セミナーは、私たちのH2Governanceプロジェクトと、鹿島学術振興財団の特定課題研究助成「低炭素水素技術の社会受容に関する実証的研究」(日本)、そしてマレーシアの三大学(サラワク大学〈UNIMAS〉、マラヤ大学、カーティン大学マレーシア校)との共催によるものです。

マレーシア、オーストラリア、日本の法学、経済学、政治学、経営学、工学など多分野の研究者や実務家が集まり、気候変動とエネルギー転換に関する学際的な課題について議論しました。

プログラムは「気候ガバナンス」「技術革新」「投資」「地域社会の関心」という4つのテーマ別セッションで構成されました。このような多様なテーマ設定によって、参加者や聴衆がそれぞれの専門の視点とは異なる角度から問題を捉える貴重な機会となったと思います。

開会の基調講演は、在マレーシア日本国大使館の 四方 敬之大使により行われました。四方大使は、脱炭素化・エネルギー安全保障・経済成長のための「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の枠組みにおける日本とマレーシアの協力の過去・現在・未来について語られました。閉会の基調講演は、UNIMAS副学長アフマド・ハタ・ラシット氏によって行われました。

セミナーの詳細なプログラムは、リンクからご覧いただけます。

また、各セッションの概要をまとめたコラムは、UNIMASのご厚意により執筆されました。

このコラムでは、私自身が登壇者の発表を通じて感じた個人的な考察を共有したいと思います。

まず感じたのは、登壇者の専門性(いずれも気候変動やエネルギー転換に関連する分野に携わる研究者であること)や国全体の傾向を反映してか、マレーシアでは再生可能・低炭素エネルギーの開発が、化石燃料資源国というイメージからは想像していた以上に大きな関心事となっているということでした。

ラヴァンヤ・ラマ・アイヤー氏の発表は、世界的な気候危機の根底にある「深刻な不公正」を改めて思い出させてくれました。マレーシアの排出量は相対的に低く、森林被覆率も高い(全国で約40%、サラワク州では約60%)にもかかわらず、同国は洪水などの災害リスクが増大するなど、気候変動による影響を不均衡に受ける国の一つです。このような背景から、マレーシアが他国の動きを待つのではなく、自ら気候変動対策に取り組むのは当然のことと言えるでしょう。

一方、日本では脱炭素化を「国家・経済安全保障を確保する手段」と捉える傾向が強いと鄭方婷氏が指摘していましたが、マレーシアにとって脱炭素化は「生存の問題」でもあるのかもしれません。

マレーシアにとっての可能性は、他の途上国と連携して水素を含むクリーンエネルギーの国内消費を拡大することにあります。田村堅太郎氏が指摘したように、これまでの低炭素エネルギーに関する国際協力は非対称的で、先進国が(特許技術や投資を)提供し、途上国が安価にエネルギーを生産・輸出するという構図が一般的でした。しかし協力の多国間化が進む中で、この構図は変化しつつあります。共通の課題や現実を共有する国々が手を組むことで、途上国自身がクリーンエネルギーの主要な消費者・投資主体になる可能性もあるのです。

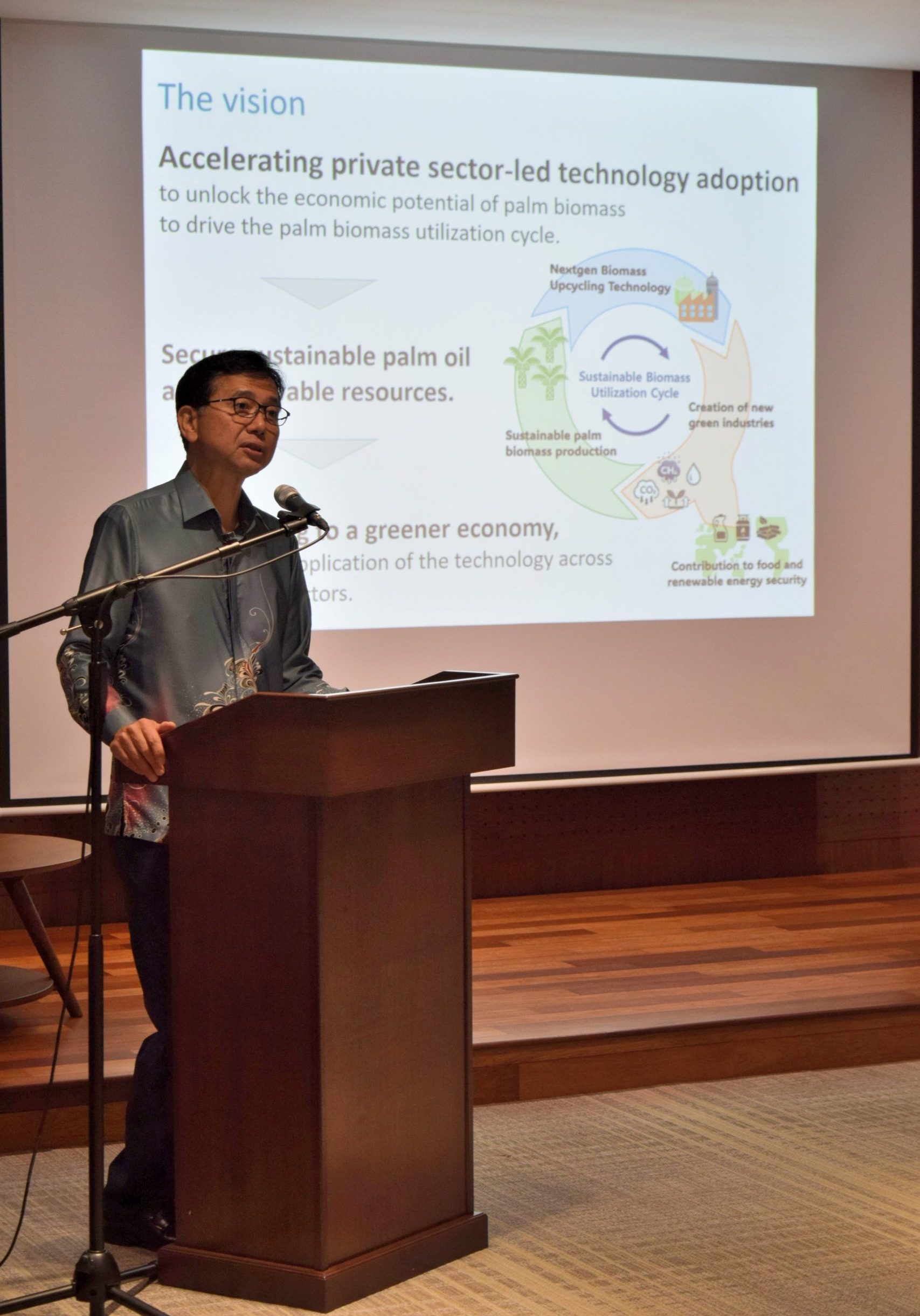

シャーンティ・ファリダ・ビンティ・サレー氏は、マレーシア、特にサラワク州が「ASEANのグリーンバッテリー」になれると自信を示していました。同地域は水力・太陽光・バイオマス発電などの潜在力が高く、2035年までに再生可能エネルギーの割合を70%に引き上げることを目標としています。また、水素エネルギーにも積極的に取り組んでいますが、その採用・拡大は安定的な需要確保に大きく左右されます。

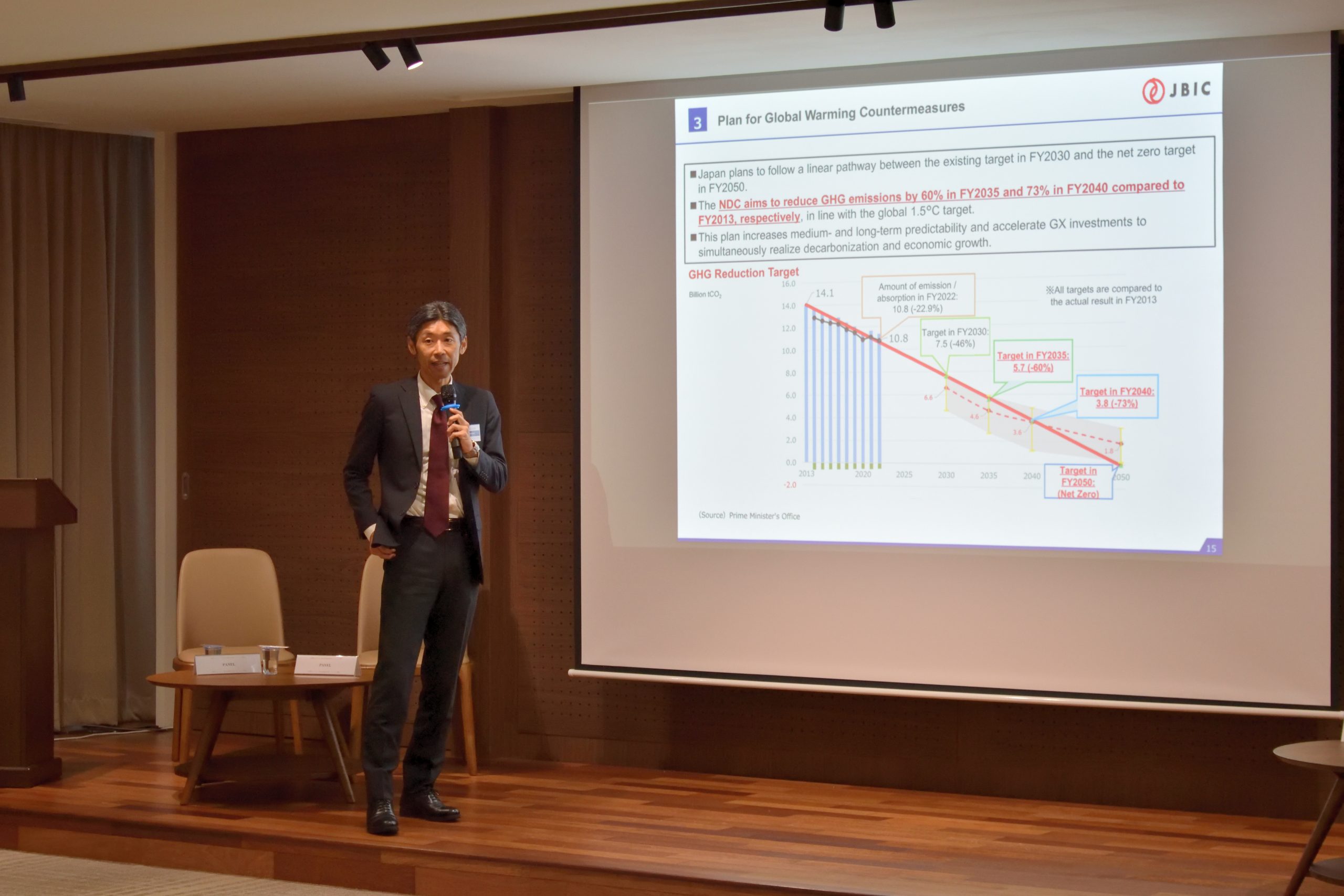

この点で、日本など先進国との協力が重要になります。豊田康平氏の発表によると、水素需要確保の最大の障害はコストの高さです。日本政府および国際協力銀行(JBIC)は、価格差支援や特別金融制度の活用などを通じ、資本コストの削減とグローバルな水素バリューチェーンの構築(マレーシアと日本を結ぶインフラを含む)を進めています。

町田洋氏は、二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)に関する技術と国際協力について講演し、マレーシアが日本からのCO₂輸送・貯留の主要な受け入れ先の一つであることを紹介しました。

この発表は聴衆の間でも議論を呼びました。CCUSは高コストの技術であり、その約6割を回収工程が占めています。コスト削減の方法としては、新たな低コスト回収技術の開発か、または輸送中のCO₂純度基準を下げて輸送コストを減らすという手段が考えられます。しかし、ラヴァンヤ氏が指摘したように、後者の場合は事故時の安全性に懸念が生じます。環境被害が起きた場合、誰が責任を負うのかという問題は未解決のままです。とはいえ、特筆すべきは、町田氏の研究チームはLNG気化時に発生する未利用の低温エネルギー(冷熱)を活用して、回収段階のコストを大幅に削減する技術開発を進めている点です。

責任あるエネルギー管理・消費、持続可能性、社会的公正といったテーマは、多くの発表や質疑応答で繰り返し取り上げられました。現在、世界的な話題の一つに「人工知能(AI)のカーボンフットプリント」があります。AIは膨大なエネルギーを消費するデータセンターに依存しており、MITテクノロジーレビュー誌の記事によれば、テキスト生成型モデルへの1回の問い合わせで「人を約121メートルE-バイクで走らせる、または電子レンジを8秒間動かす」程度のエネルギーを消費するといいます。シャーンティ氏はこの問題に触れ、「AI技術は不可避であるとしても、その利用が本当に必要な場合とそうでない場合を見極めることが重要」と指摘しました。私もこの意見に深く共感します。理想的には政府・企業・学界による費用便益分析が求められますが、消費者レベルでも「不要なAI利用を控える文化」を育てることができるでしょう。

山崎暁氏及び岡田勇氏は、低炭素水素の長期的かつ持続的な導入において不可欠な「社会的受容(社会的ライセンス)」について発表しました。それは、国民全体(有権者・消費者)およびプロジェクト地域の住民の双方にとって重要な要素です。これはプロジェクトの長期的な持続可能性や投資確保のためだけでなく、包摂的で持続可能なエネルギー政策を築くためにも不可欠です。この点は、マレーシアの脱炭素化戦略について述べたタン・スリ・アブドゥル・ワヒド・オマル氏の発言とも響き合っていました。

閉会の基調講演でアフマド・ハタ・ラシット氏は、マレーシアの国教であるイスラム教が人間に「環境の管理者としての責任」を教えていることを紹介しました。これは、ワヒド・オマル氏が説明した「二重アプローチ(炭素税と並行する自主的カーボン市場)」の一環として、マレーシア政府が世界初の「シャリーア適合型カーボン取引所」を設立した背景にもあるといいます。サラワク州にはキリスト教徒が多数を占め、仏教徒やヒンドゥー教徒なども多くいますが、同様の環境倫理は世界中の多くの宗教や文化にも共通していると思います。日本、私の母国ウクライナ、そしてマレーシアをはじめとする各国が、こうした普遍的な価値観を環境政策や日常文化の中にさらに取り入れていけることを願っています。

セミナーは朝から夕方まで長時間にわたりましたが、最後まで多くの聴衆が熱心に参加してくださったのが印象的でした。このイベントの実現に尽力してくださったすべての方々に心より感謝申し上げるとともに、今後もこのような議論が続くことを願っています。